毎日の食事、運動、休養、飲酒・喫煙などの習慣によって発症するのが「生活習慣病」です。かつては成人病と呼ばれていましたが、必ずしも成人以降の生活習慣によって発症するものではないため、現在の名称に改められました。糖尿病や高血圧症、脂質異常症、メタボリックシンドローム、痛風(高尿酸血症)などがこれに該当します。

当院では、管理栄養士による栄養指導、運動療法をメインとして治療に取り組んで改善を目指します。また、医師が必要と判断したときには薬物療法も取り入れます。

長く放置したり、複数の生活習慣病を合併すると、心筋梗塞、脳梗塞といった疾患を引き起こす原因にもなります。

医学的根拠のある治療を受けたいという方、予防を始めたいという方は、ぜひ一度当院にご相談ください。

糖尿病

現在、糖尿病、または糖尿病が強く疑われる方の数は国内だけで2000万人以上にのぼると言われています。当院では、糖尿病専門医である院長が、最新の医学的根拠に基づいた治療を行っております。

詳しくは、下記よりクリックして御覧ください。

高血圧症

血圧と高血圧

心臓から送り出された血液が、血管内の壁に対してかける圧力を「血圧」、そしてその血圧が一定以上の値を示している状態を「高血圧」と呼びます。

心臓から送り出された血液が、血管内の壁に対してかける圧力を「血圧」、そしてその血圧が一定以上の値を示している状態を「高血圧」と呼びます。

よく「上」「下」と言いますが、これはそれぞれ“収縮期血圧”、“拡張期血圧”を意味します。“収縮期血圧”が、心臓から血液が送り出されているときのもっとも高い血圧であり、“拡張期血圧”が血液が心臓に戻ってきているときのもっとも低い血圧です。

本態性高血圧と二次性高血圧

高血圧は、原因がはっきりした”本態性高血圧”と原因が特定できる”二次性高血圧”に分類されます。日本人の高血圧の約9割が本態性高血圧であり、生活習慣などの環境因子や遺伝因子により起こります。一方で、二次性高血圧は若年者に多く、

血圧値について

血圧値は下図の様に診察室血圧と家庭血圧に分けて分類されます。正しい血圧測定方法は、支え台などに前腕を置きカフを心臓の高さに保ち、安静座位状態で測定します。家庭で血圧を測定する場合、1機会「原則2回」測定し、その平均をその機会の血圧値として用いることが推奨されています。測定する時間は、①起床時1時間以内(排尿後、朝の服薬前、朝食前、座位1~2分安静後)、②就寝前(座位1~2分後)が推奨されています。家庭血圧は診察室血圧よりも優れた予後の予知因子であることが報告されており、家庭での血圧測定は重要です。ただ、診察室血圧と家庭血圧は必ずしも一致せず、診察室でのストレスによる血圧上昇を「白衣高血圧」、診察室では正常ですが診察外では高血圧を示す「仮面高血圧」、診察室血圧が140/90mmHg未満の場合で早朝に測定した家庭血圧の平均値が135/85mmHg以上を「早朝高血圧」、夜間血圧の平均が120/70mmHg以上を「夜間高血圧」と呼びます。

| 分類 | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 | ||

|---|---|---|---|---|

| 診察室血圧(mmHg) | 正常血圧 | <120 | かつ | <80 |

| 正常高値血圧 | 120-129 | かつ | <80 | |

| 高値血圧 | 130-139 | かつ/または | 85-89 | |

| Ⅰ度高血圧 | 140-159 | かつ/または | 90-99 | |

| Ⅱ度高血圧 | 160-179 | かつ/または | 100-109 | |

| Ⅲ度高血圧 | ≧180 | かつ/または | ≧110 | |

| (孤立性)収縮期高血圧 | ≧140 | かつ | <90 | |

| 家庭血圧(mmHg) | 正常血圧 | <115 | かつ | <75 |

| 正常高値血圧 | 115-124 | かつ | <75 | |

| 高値血圧 | 125-134 | かつ/または | 75-84 | |

| Ⅰ度高血圧 | 135-144 | かつ/または | 85-89 | |

| Ⅱ度高血圧 | 145-159 | かつ/または | 90-99 | |

| Ⅲ度高血圧 | ≧160 | かつ/または | ≧100 | |

| (孤立性)収縮期高血圧 | ≧135 | かつ | <85 | |

日本高血圧学会(JSH)による高血圧治療ガイドライン2019によると、高血圧有病者は4300万人と推計されています。その内、治療中でコントロール良好な方は1200万人(27%)と非常に少ないのが実情です。JSH2019のガイドラインで、目標血圧は、「75歳未満の成人」、「糖尿病をお持ちの方」「両側頸動脈狭窄がなく脳主幹動脈閉塞がない脳血管障害をお持ちの方」、「冠動脈疾患をお持ちの方」、「尿蛋白陽性の慢性腎不全(CKD)をお持ちの方」、「抗血栓薬服用中の方」で診察室血圧130/80mmHg未満を目指し、一方で、「75歳以上の高齢者」、「両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞ありまたは未評価の脳血管障害をお持ちの方」などでは140/90mmHg未満を目標とします。

目標血圧

| 診察室血圧 (mmHg) |

家庭血圧 (mmHg) |

||

|---|---|---|---|

| ●75歳未満の成人 ●脳血管障害患者 (両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞なし) ●冠動脈疾患患者 ●CKD患者(尿蛋白陽性) ●糖尿病患者 ●抗血栓薬服用中 |

<130/80 | <125/75 | |

| ●75歳以上の高齢者 ●脳血管障害患者 (両側頸動脈狭窄や脳主幹動脈閉塞あり、または未評価) ●CKD患者(尿蛋白陰性) |

<140/90 | <135/85 | |

久山町という場所で行われた研究で、収縮期血圧120mmHg未満、拡張期血圧80mmHg未満での脳心血管病の累積死亡率がもっとも低く、高齢者でも収縮期血圧140mmHg上は120mmHg未満に比較して、また拡張期血圧90mmHg以上は80mmHg未満に比較して、脳心血管病のリスクが有意に高くなります。また、夜間血圧は昼間と比較し10-20%低下しますが。夜間の血圧低下が少ない型(non-dipperと呼びます)、逆に夜間に血圧上昇を示す型(riser型と呼びます)は、脳、心臓、腎臓すべての臓器障害ならびに脳心血管死亡のリスクが高くなるため、朝と夜に血圧を測定することは重要です。

高血圧の治療

治療は、生活習慣の改善と薬物療法があります。生活習慣の改善では、塩分制限が特に大切で1日6g未満が推奨されています。平成29年の国民健康・栄養調査では、男性10.8g/日、女性9.1g/日と依然として多いと報告されています。

当院では管理栄養士による栄養指導を行わせていただきます。また、スポット尿を用いて推定1日塩分摂取量を測定し効果を判定することが可能です。その他、野菜・果物を積極的に摂取し動物性脂肪の摂取を控えること、減量、運動、節酒、禁煙などが有効です。薬物療法は、何でもいいというわけではなく患者様の病態に合わせた選択が大切であり、当院は患者様に合わせて薬剤選択をさせていただきます。

脂質異常症

脂質異常症の診断基準

脂質異常症は、高LDL(悪玉)コレステロール血症、高トリグリセライド(中性脂肪)血症、低HDL(善玉)コレステロール血症である状態を指します。以前は、「高脂血症」と呼ばれていました。

脂質異常症の診断基準

| LDLコレステロール | 140mg/dL以上 | 高LDLコレステロール血症 |

|---|---|---|

| 120~139mg/dL | 境界域高LDLコレステロール血症** | |

| HDLコレステロール | 40mg/dL未満 | 低HDLコレステロール血症 |

| トリグリセライド(中性脂肪) | 150mg/dL以上(空腹時採血)* |

高トリグリセライド血症 |

| 175mg/dL以上(随時採血) | ||

| Non-HDLコレステロール | 170mg/dL以上 | 高non-HDLコレステロール血症 |

| 150~169mg/dL | 境界域高non-HDLコレステロール血症** |

*:10時間以上の絶食を「空腹時」とする。ただし水やお茶などカロリーのない水分の摂取は可とする。

**:スクリーニングで境界域高LDL-C血症、境界域non-HDL-C血症を示した場合は、高リスク病態がないか検討し、治療の必要性を考慮する。

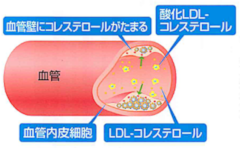

動脈硬化をきたす機序

全身に酸素や栄養分を行き渡らせる動脈には、心臓の収縮による圧力に耐えるため動脈壁(内膜・中膜・外膜)が存在します。LDLコレステロールは血管の壁に入り込む性質をもっており、LDLコレステロールが血管壁に蓄積するプラーク(粥状動脈硬化巣)ができ、血管の内側は徐々に狭くなっていきます。動脈硬化が進行すると、心筋梗塞や脳梗塞などの原因となります。

プラークが形成される原因として、脂質異常症以外にも糖尿病、境界型糖尿病のような耐糖能障害、高血圧、喫煙や肥満などが複数重複することによって起こると考えられています。

脂質異常症の原因

脂質異常症の原因には、生活習慣の乱れ、甲状腺機能などのホルモン異常、遺伝などが挙げられます。一般的なコレステロールの多い食品を下図に示します。

コレステロールを多く含む食品

| 食品類 | 目安量 | コレステロール含有量 | エネルギー | |

|---|---|---|---|---|

| 肉類 | 鶏レバー | 1人前(60) | 222 | 67 |

| 豚レバー | 1人前(60) | 150 | 77 | |

| 牛レバー | 1人前(60) | 144 | 79 | |

| 鶏手羽肉 | 1人前(100) | 120 | 211 | |

| 鶏もも肉(皮つき) | 1人前(100) | 98 | 200 | |

| 魚介類 | すじこ | 1人前(30) | 153 | 85 |

| うなぎ(蒲焼) | 1串(60) | 138 | 176 | |

| たらこ | 1/2腹(40) | 140 | 56 | |

| ししゃも | 2尾(50) | 115 | 83 | |

| うに | 2~3個(30) | 87 | 36 | |

| しらす干し | 1人前(30) | 72 | 34 | |

| 塩辛 | 1人前(30) | 69 | 35 | |

| 卵類 | 鶏卵 | 中1個(60) | 252 | 91 |

| 卵黄 | 中1個(18) | 252 | 70 | |

| うずら卵 | 2~3個(30) | 141 | 54 | |

| 乳製品 | プロセスチーズ | 2枚(40) | 31 | 136 |

| 生クリーム | 大さじ1杯(15) | 18 | 65 | |

| 油脂類 | バター | 大さじ1杯(10) | 21 | 75 |

| ラード | 大さじ1杯(10) | 10 | 94 | |

| 菓子類 | カステラ | 1切れ(60) | 96 | 191 |

| ケーキドーナツ | 1個(60) | 60 | 225 |

目標値の設定

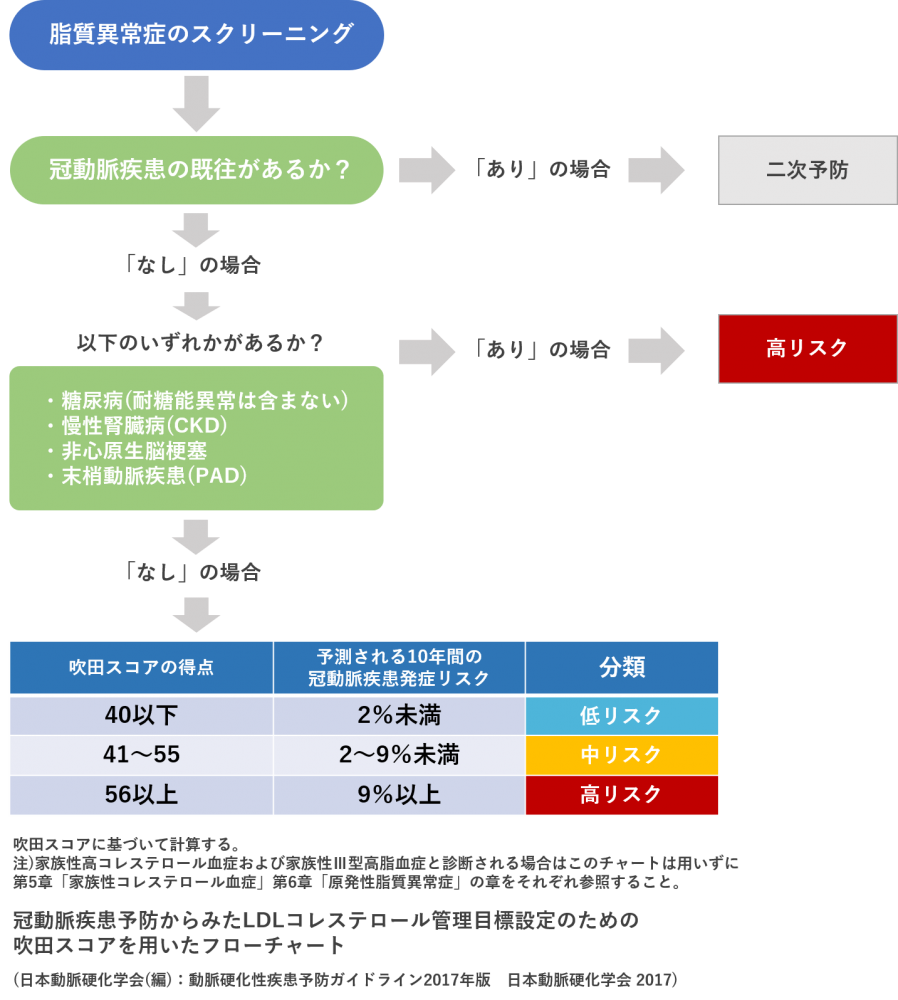

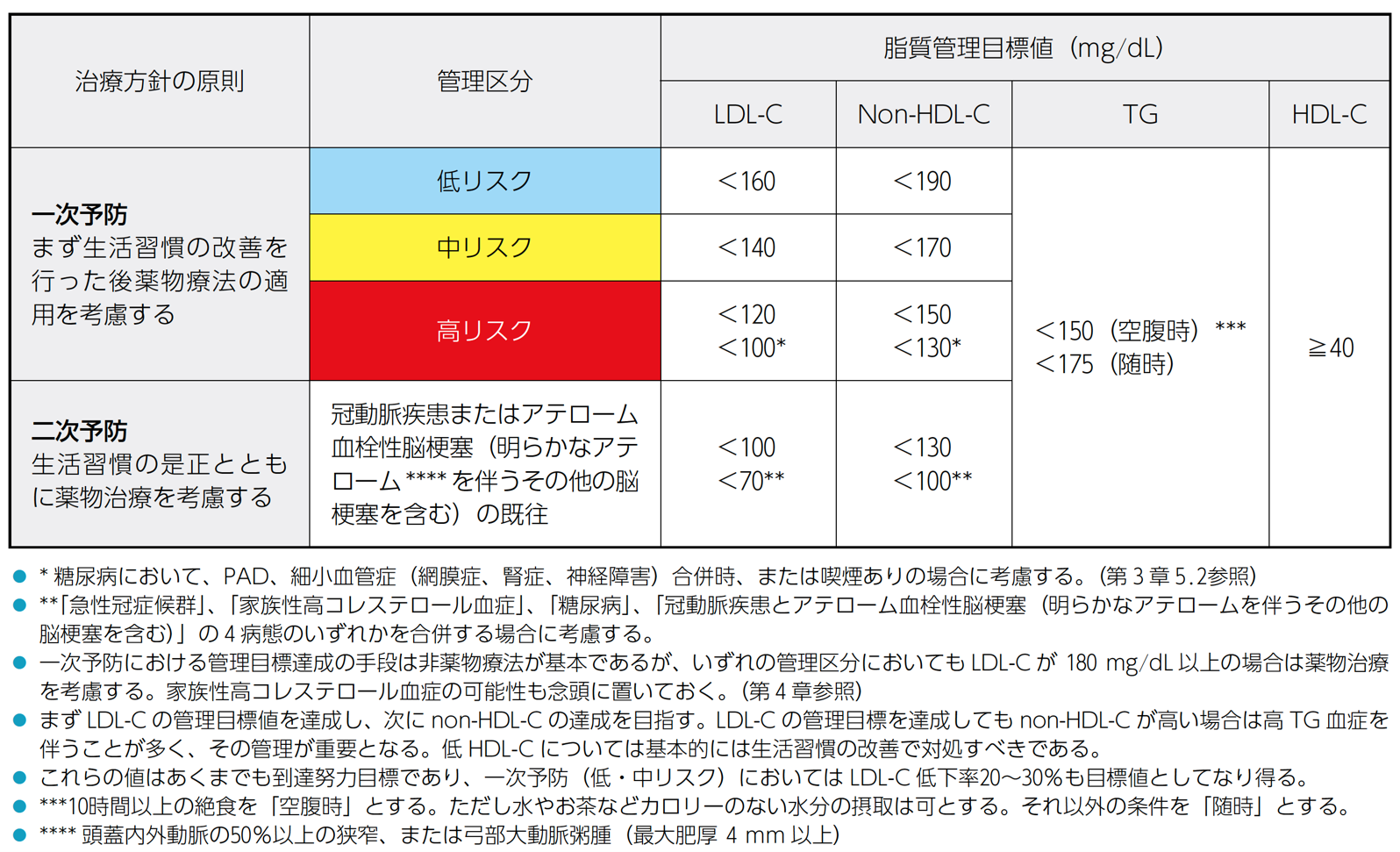

脂質異常症の目標値の設定ですが、心筋梗塞などの冠動脈疾患の既往があれば二次予防、なければ糖尿病、慢性腎臓病、非心原性脳梗塞、末梢動脈疾患があれば高リスクとなり、これら全てがなければ吹田スコアに基づいてリスク評価を行います。

リスク毎における脂質管理目標値も表にお示ししますのでご覧ください。

「吹田スコア」計算表

| リスク | 変数 | 点数 | |

|---|---|---|---|

| ① | 年齢(歳) | 35-44 | 30 |

| 45-54 | 38 | ||

| 55-64 | 45 | ||

| 65-69 | 51 | ||

| 70以上 | 53 | ||

| ② | 性別 | 男性 | 0 |

| 女性 | -7 | ||

| ③ | 喫煙 | なし | 0 |

| あり | 5 | ||

| ④ | 血圧 | 至適血圧 <120 かつ <80 | -7 |

| 正常血圧 120-129 かつ/または 80-84 | 0 | ||

| 正常高値血圧 130-139 かつ/または 85-89 | 0 | ||

| Ⅰ度高血圧 140-159 かつ/または 90-99 | 4 | ||

| Ⅱ度高血圧 160-179 かつ/または 100-109 | 6 | ||

| ⑤ | HDL-C (mg/dL) |

<40 | 0 |

| 40-59 | -5 | ||

| ≧60 | -6 | ||

| ⑥ | LDL-C (mg/dL) |

<100 | 0 |

| 100-139 | 5 | ||

| 140-159 | 7 | ||

| 160-179 | 10 | ||

| ≧180 | 11 | ||

| ⑦ | 耐糖能異常 | なし | 0 |

| あり | 5 | ||

| ⑧ | 早発冠動脈疾患 家族歴 |

なし | 0 |

| あり | 5 | ||

| ①~⑧の点数を合計 | 点 | ||

脂質管理目標値

※動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版より

脂質異常症の治療

脂質異常症の治療は、生活習慣の改善と薬物療法があります。

一次予防では原則として3~6ヵ月は生活習慣の改善を行います。食事療法としては、病態によって変わり、高LDLコレステロール血症の場合は飽和脂肪酸、コレステロール、トランス不飽和脂肪酸の摂取を減らすことが大切で、具体的には脂肪含有量の多い肉類や乳製品、卵類を制限し、LDLの低下作用を有する食品(水溶性食物線維、植物コレステロール)の摂取を増やします。高トリグリセライド血症の場合は総摂取エネルギー量の適正化と炭水化物エネルギー比をやや低めとし、n-3系多価不飽和脂肪酸の摂取を増加させます。低HDLコレステロール血症の場合は、トランス不飽和脂肪酸およびn-6系多価不飽和脂肪酸の過剰摂取を制限します。

薬物療法としては、LDLコレステロールやトリグリセライド(中性脂肪)の値によって治療薬を選択します。

肥満症・メタボリックシンドローム

肥満症とは、肥満を原因として健康に何らかの悪影響が及んでいたり、近く及ぶであろうと予測される状態を指します。

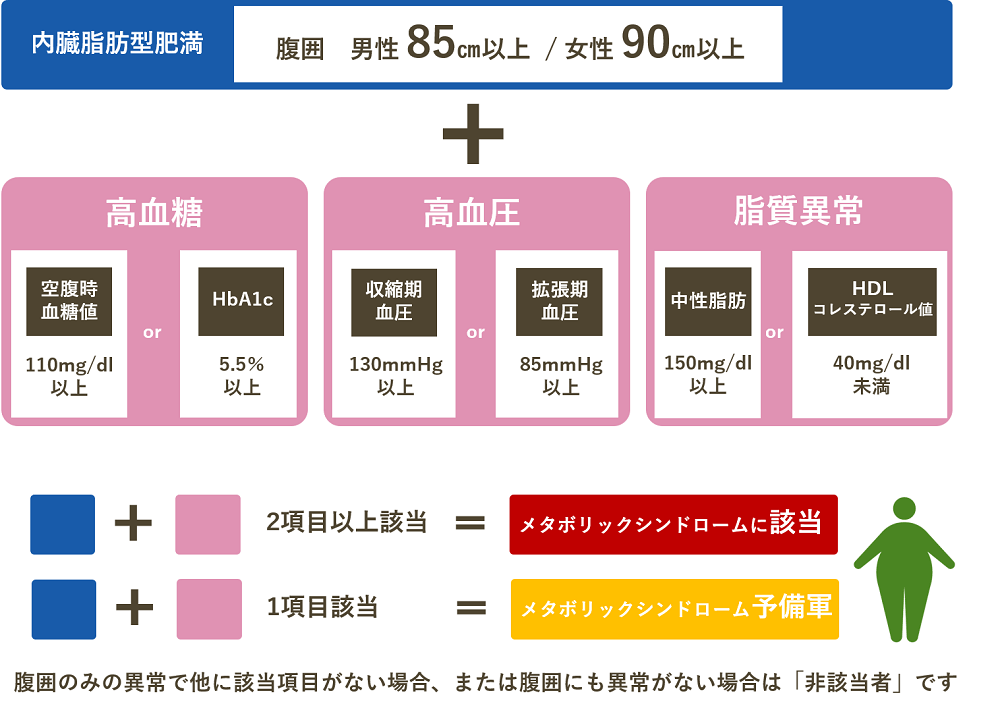

肥満症に対してメタボリックシンドロームは、内臓脂肪型肥満によって糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病を複数抱えている状態です。メタボリックシンドロームが進行することで健康が害され、肥満症と診断されることもあります。

複数以上の生活習慣病を抱えていると、動脈硬化が進行しやすくなります。狭心症や心筋梗塞、脳卒中を引き起こす原因になることもあります。

メタボリックシンドロームの診断基準

痛風(高尿酸血症)

プリン体を体内に取り込むと、最終的に尿酸という物質になります。この尿酸の値が7.0mg/dl以上を示す状態を「高尿酸血症」と呼びます。そして高尿酸血症の状態が続き、足の親指の付け根、足首、膝などの関節内で尿酸の結晶化が起こり、関節炎を伴うことを「痛風」と言います。

プリン体を体内に取り込むと、最終的に尿酸という物質になります。この尿酸の値が7.0mg/dl以上を示す状態を「高尿酸血症」と呼びます。そして高尿酸血症の状態が続き、足の親指の付け根、足首、膝などの関節内で尿酸の結晶化が起こり、関節炎を伴うことを「痛風」と言います。

歩行が困難になるほどの強い痛みを伴うこともあります。

痛風の原因は尿酸値が7mg/dlを超えた状態が長く続くと、尿酸が血液中に溶けきれずに結晶化して次第に関節に沈着てゆきます。

沈着した結晶が剥がれ落ちたときに痛風発作が生じると言われています。

そのきっかけとして、ストレスや激しい運動、過食や過飲による尿酸値の急激な変動などが知られています。

治療はまずは痛風発作治療薬にて、腫れ・痛みを取り除くことを優先します。

その後、生活習慣指導を行いながら、尿酸値を下げるお薬を使用します。また、必要に応じて、尿路結石を予防するための尿アルカリ化薬も使用します。

食生活を改善しよう

食事の量を全体的に抑え、特にプリン体を多く含む食品を避けます。また、尿路結石を予防するためにアルカリ性食品を積極的に摂ります。

運動は適度に!激しい運動は控えましょう

患者様の身体の状態、体力に合わせた適度な運動を行います。有酸素運動が有効です。無酸素運動は、逆に尿酸値上昇の原因となります。

節酒を心掛け、ストレスを解消しましょう

プリン体がゼロであっても、アルコールそのものに尿酸値を上昇させる原因がありますので、アルコールは全般に控えます。お酒がストレス解消になっていた、という方には、いきなり完全に断つのではなく、節酒から始めることをおすすめします。